3- La différenciation et l'évolution de la planète Terre

a. L'origine et la différenciation de l'atmosphère.

L’atmosphère terrestre est essentiellement composée d’azote et d’oxygène qu’accompagnent en très petite quantité des éléments volatils et des gaz rares. Cette atmosphère peut avoir deux origines :

- Soit les « restes » de l’atmosphère de la nébuleuse d’origine ;

- Soit une atmosphère secondaire résultant du dégazage de la géosphère.

D’après les études actuelles, l’atmosphère résulterait du dégazage de la géosphère lors de la différenciation de la Terre. Sa composition était totalement différente comparée à celle d’aujourd’hui puisqu’il y avait essentiellement du dioxyde de carbone et très peu d’oxygène, tout cela jusqu’à la naissance des océans primitifs et l’apparition de la photosynthèse.

b. La géosphère.

i. La stratification de la géosphère.

Pour expliquer la stratification actuelle de notre planète, deux hypothèses peuvent être proposées :

- Celle de l’accrétion hétérogène (c’est-à-dire la condensation des éléments les plus lourds avant les éléments plus légers)

- Celle de l’accrétion homogène (c’est-à-dire que le matériel initial s’est agrégé uniformément puis c’est différencié secondairement)

L’accrétion homogène ne peut s’effectuer qu’à haute température, l’accrétion hétérogène peut se dérouler dans un système relativement froid. Les planétésimaux s’étant sans doute formés presque simultanément dans une nébuleuse proto-solaire uniforme, il semble plus raisonnable aujourd’hui d’envisager le cas de l’accrétion homogène. C’est ainsi que l’on peut envisager la différenciation d’une Terre initiale de composition analogue à celle des chondrites carbonés et dont le manteau inférieur serait le témoin. Il faut pour cela que le fer soit séparé mécaniquement des silicates et se rassemblent sous l’effet de la gravité en un noyau dense.

Le manteau tel que nous le connaissons actuellement peut être subdivisé en trois domaines caractérisés par la structure de la matière. La différenciation structurale ne peut être appréhendée que dans des laboratoires car nous n’avons aucun moyen d’observation directe et son histoire reste actuellement dans le domaine de la modélisation. La différenciation chimique est plus facile à cerner. Dans les très vieux boucliers affleurent des roches, témoins de la fusion du manteau lors des stades initiaux. Dans les premiers temps de l’histoire de la Terre, la fusion du manteau devait être de l’ordre de 60 à 80 % alors qu’aujourd’hui elle n’est plus que partielle. Ce sont les règles géochimiques et la masse atomique des éléments, dans une planète où la température était encore assez élevée, qui ont guidé la stratification d’ensemble en :

- Un domaine interne, caractérisé par les métaux,

- Un domaine médian, où s’accumulent les sulfures,

- Un domaine périphérique, où règnent les silicates.

L’étude des isotopes du plomb, du strontium et du néodyme permet de dater la fin de la phase essentielle de cette différenciation mantellaire vers – 2 Ga. Mais il ne faut pas oublier que le transfert de matière entre le manteau et la croûte se poursuit aujourd’hui encore principalement par le biais du magmatisme.

ii. La lithosphère et son évolution.

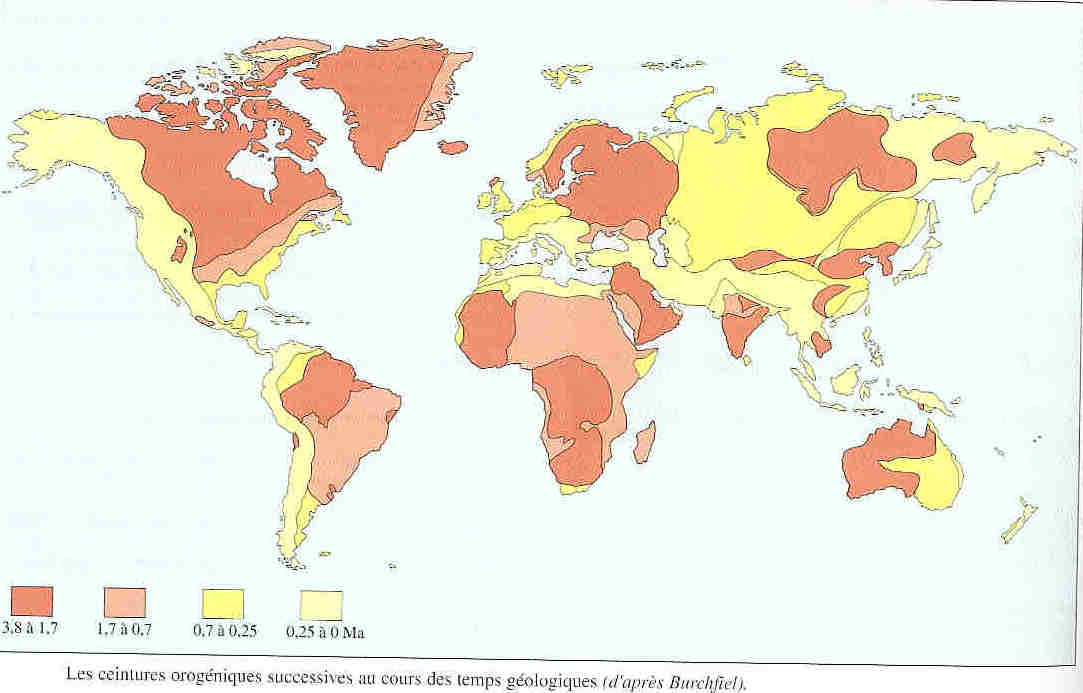

Les fragments les plus anciens de croûte continentale sont localisés en Australie et datés de 4,14 Ga. Si nous pouvons analyser chimiquement et structurellement ces premiers témoins, nous n’avons aucune idée quant à la géométrie, à la taille et à la cinématique qui les caractérisaient, car la lithosphère continentale est constamment remaniée par l’activité tectonique, le volcanisme, l’érosion et la sédimentation. Inexistante à l’origine, la croûte continentale couvre aujourd’hui environ 45 % de la surface terrestre et constitue à peu près 0,3 % de sa masse. Plusieurs hypothèses ont été formulées quant à son mode de croissance, sans qu’aucune ne soit définitivement confirmée. Le taux d’accrétion continentale semble être quasi nul depuis environ 400 Ma. En effet à partir de cette époque, l’érosion des masses continentales est équivalente à l’accrétion orogénique. Nous serions donc aujourd’hui dans un système stable, sans gain ni perte de lithosphère continentale.

A plusieurs reprises depuis l’origine de la planète Terre, un supercontinent, rassemblant tous les continents, s’est formé, puis fragmenté. Si par le biais des cellules de convections du manteau supérieur, l’énergie thermique de la Terre est le moteur de la dérive continentale, c’est son accumulation sous les continents qui est responsable de leur fracturation. La lithosphère océanique vieillit, se refroidit et devient si dense qu’après une centaine de millions d’années elle s’enfonce sous la lithosphère continentale.

La croissance et la géométrie de la lithosphère continentale ont eu des effets importants, sur la biosphère, sur l’atmosphère et sur l’hydrosphère.