2- La formation du système solaire

Dans le milieu interstellaire relativement froid et vide peut apparaître une nouvelle étape évolutive : la formation des systèmes planétaires. Deux types d’analyses nous renseignent sur les planètes : l’exploration de notre Système Solaire et l’observation astronomique des autres systèmes dans les autres galaxies. Bien qu’elles soient trop éloignées pour que l’on observe avec certitude des planètes, les étoiles naissantes nous renseignent sur ce qui a pu se dérouler lors de la formation de notre système solaire.

a. La nébuleuse protosolaire.

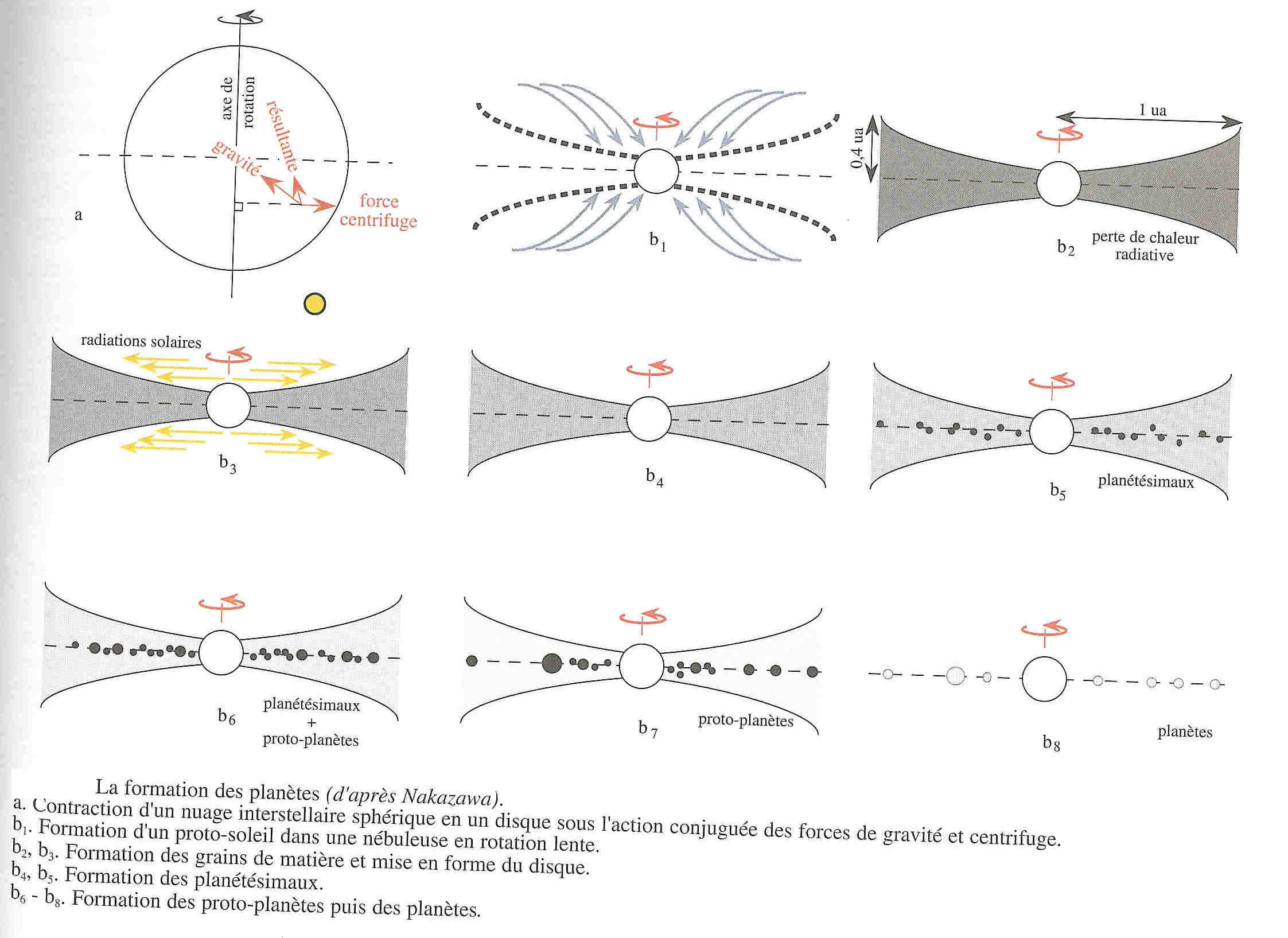

Il y a quelques milliards d’années la gravité reprend son rôle dans une partie de notre galaxie. La matière interstellaire formée de gaz et de poussière s’agrège. Une étoile parmi les 10 11 de notre galaxie, va devenir le Soleil. En se contractant la nébuleuse protosolaire augmente sa vitesse de rotation. Dans cette masse en rotation deux forces s’opposent alors, la gravitation dirigée vers le centre du nuage et la force centrifuge perpendiculaire à l’axe de rotation. Ces deux forces, qui ne sont antiparallèles que dans le plan médian, concentrent la matière en un disque.

Dans ce disque s’amorce alors un long processus de condensation annulaire et répétée, dû essentiellement à une accélération du moment angulaire de sa partie centrale par rapport à ses bords : un anneau se forme et s’isole de la nébuleuse. La répétition de ce processus à créé en 0,2 millions d’années toute une série d’anneaux. Puis dans chacun d’eux la gravité agglutine les poussières et donne naissance à de petits corps appelés planétésimaux primaires et dont la taille est d’environ 100 m. La collision de ceux-ci entraîne un phénomène d’accrétion. Avec l’augmentation des masses, les champs de gravité s’amplifient et autour des objets les plus massifs c’est l’avalanche : la formation des protoplanètes.

Corrélativement, l’augmentation de température liée à la contraction induit à une zonation thermique dans les anneaux du disque. Celle-ci entraînera une zonation minéralogique des planètes : les minéraux à point de fusion élevée se concentrant près du Soleil.

b. Les météorites et la naissance du système solaire.

Lorsque nous observons les planètes telluriques et leurs satellites, nous constatons que leur surface est criblée de cratères qui résultent d’impacts météoritiques. Ces derniers furent intenses pendant les 500 premiers millions d’années d’existence du Système Solaire. « Fossilisés » sur la Lune, ils ont été presque totalement effacés de la surface de notre planète par les phénomènes d’aplanissement. Mais il en subsiste quelques vestiges. Sur les vieux cratons précambriens, la présence d’affleurement de roches grenues de composition voisine des basaltes ou des péridotites, de quelques centaines de kilomètres de diamètre est interprétée comme la trace d’anciens cratères météoritiques érodés mettant à jour des massifs rocheux d’origine profonde.

Cette pluie de météorites, lors de la naissance de notre Système Solaire, a-t-elle accrû de façon significative la masse de nos planètes ? Si l’on fait l’inventaire des chutes actuelles et si l’on étudie le calibre des cratères lunaires, on estime que depuis 4 milliards d’années la Terre a capturé 10 22 kg de matière extraterrestre ce qui équivaut à la masse des continents mais est négligeable face à la masse de notre planète.

Certaines de ces météorites sont d’une taille assez importante pour ne pas se volatiliser entièrement lors de leur entrée dans l’atmosphère. La collision et les effets qu’elle engendre dans l’atmosphère peuvent être l’une des explications à certaines crises de la biosphère.

c. La chaleur des planètes.

Nous avons vu l’importance de la chaleur pour la définition des différentes planètes du Système Solaire. Son origine provient actuellement de quatre sources distinctes :

- La chaleur d’accrétion,

- La chaleur dégagée par l’impact des météorites,

- La chaleur produite par la radioactivité naturelle.

La première de ces sources est contemporaine de la condensation de la matière et a été relativement vite évacuée. La seconde est négligeable et disparaît sur les planètes qui possèdent une atmosphère. La dernière est, ou a toujours été, importante dans les planètes telluriques qui ont pu, dans le stade initial d’accrétion, capturer des éléments radioactifs lourds. Ces atomes se désintègrent à leur propre rythme.

La chaleur initiale d’une planète dépend de sa masse. Une fois formée elle dissipe son énergie thermique et les corps les plus petits se refroidissent très vite.