2- Une hydrosphère abondante : la planète océane

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la Terre est la seule planète du système solaire qui permette à l’eau d’exister sous trois formes : solides, liquide et gazeuse.

a. L'eau sur Terre.

Il y a plusieurs façons d’apprécier la quantité d’eau présente sur Terre. Si le bilan concerne uniquement la masse et le volume des différents réservoirs de surface, on obtient les résultats résumés dans le tableau suivant. Néanmoins une divergence majeure apparaît pour les eaux souterraines. Enfin il ne faut pas oublier l’eau présente dans la croûte et le manteau. On admet en général que la teneur en eau de la croûte est en moyenne de 1% de son poids et celle du manteau de 0,05%, ce qui compte tenu du volume et de la densité de ces enveloppes donne respectivement 243.10 6 km 3 d’eau dans la croûte et 150.10 6 km 3 d’eau dans le manteau.

Grands réservoirs |

Volume d’eaux stockées (10 6 km 3) |

% ensemble des eaux |

Volume d’eau douce (10 6 km 3) |

Océans |

1340 |

97,1 |

|

Glaces |

24 |

1,7 |

24 |

Eaux souterraines |

16 |

1,2 |

16 |

Eaux de surface |

0,176 |

0,01 |

0,090 |

Atmosphère |

0,013 |

0,001 |

0,013 |

Eau biologique |

0,00112 |

0,0001 |

0,00112 |

Total |

1380 |

100 |

40 |

Total avec eau de la croûte et du manteau |

2110 |

|

|

Les eaux salées représentent la grande majorité de l’ensemble puisqu’une part importante de l’eau interstitielle des bassins sédimentaires est souvent plus salée que l’eau de mer. Elle contient en moyenne 35‰ de sels sous la forme d’ions. Ces ions sont apportés aux océans par les eaux continentales mais aussi par l’activité hydrothermale au niveau des dorsales océaniques.

La Terre fonctionne comme une gigantesque machine à distiller où l’eau s’évapore continuellement mais se condense en pluie et retourne plus ou moins rapidement aux océans. La vitesse de renouvellement est différente suivant les réservoirs. Elle dépend de la taille du réservoir et du flux d’entrée ou de sortie de l’eau. L’eau intervient dans ce cycle comme l’agent essentiel d’érosion des continents par effet mécanique et effet chimique sur les roches.

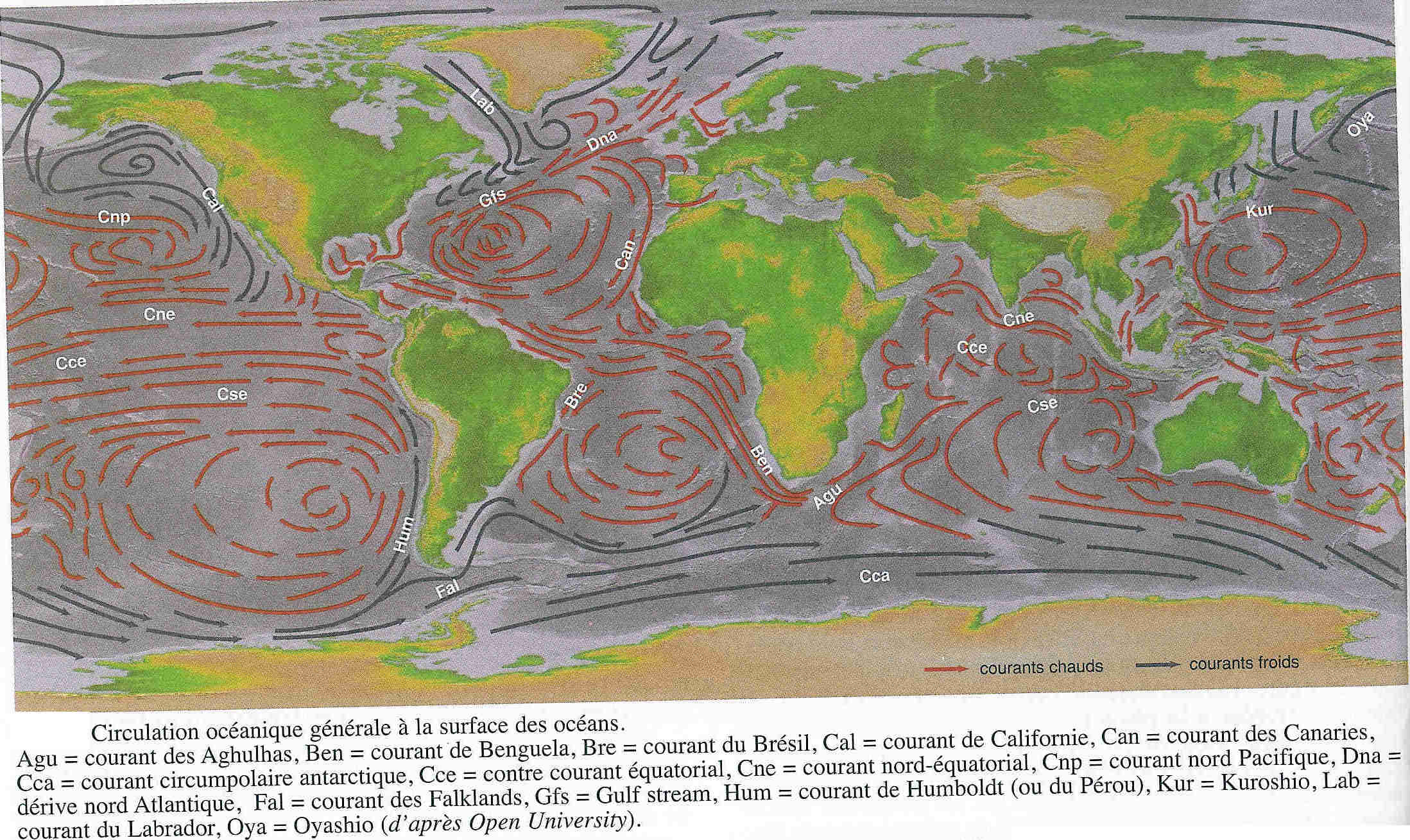

b. Les courants océaniques.

Houles et marées et surtout courants océaniques brassent sans fin les masses d’eau. Ces courants naissent des actions conjuguées de l’énergie solaire, du souffle des vents et de la rotation de la Terre. Les eaux s’échauffent à l’équateur, se dilatent et ont tendance à s’écouler vers les pôles ; dans les régions polaires, les masses d’eau froide s’alourdissent et s’enfoncent sous les masses d’eau plus chaude. De plus la rotation de la Terre modifie la trajectoire de ces courants. Sous l’influence de la force de Coriolis les courants sont déviés vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans l’hémisphère sud.

Les vents exercent sur les courants une influence non négligeable. Les différences de salinité peuvent intervenir dans la naissance ou l’entretien des courants. Ainsi, dans les régions polaires l’eau devient plus lourde du fait des sels excédentaires qui sont rejetés par la congélation de l’eau. Ces eaux plus lourdes, plus salées, s’enfoncent et commencent à dériver dans le fond de l’océan en sens inverse du courant de surface. Quant aux « upwellings », ils représentent un transport vertical d’eau du fond vers la surface qui compense l’évaporation superficielle ou le transport d’eau de surface vers le large.

c. Le couplage : océan, atmosphère et climat.

i. La machine climatique.

Notre planète reçoit de l’énergie du Soleil. Elle en absorbe environ les deux tiers. Du fait de sa forme sphérique les régions équatoriales sont plus chauffées que les pôles. Les vents, pour l’atmosphère et les courants, pour l’océan, s’efforcent d’uniformiser la température. La partie de l’atmosphère où se situent les phénomènes météorologiques est la troposphère. Même si les mouvements verticaux ont une grande importance physique dans le comportement de l’atmosphère, les déplacements de l’air sont essentiellement horizontaux.

L’eau ne représente que 0,25% de la masse de l’atmosphère. Elle joue un rôle majeur dans le comportement de l’atmosphère. Les nuages couvrent 50% de la surface et leurs effets dominent l’équilibre radiatif de la planète. La condensation de l’eau sous forme de nuages, puis de pluie influe fortement sur la circulation atmosphérique. L’eau dans l’atmosphère est renouvelée en moyenne tous les neuf jours au cours du cycle hydrologique évaporation – condensation – pluie – ruissellement et retour à l’océan. En moyenne, il tombe un mètre d’eau par mètres carrés, mais ce chiffre ne doit pas masquer les très fortes diversités : près de 10 m en certains points, plusieurs années sans précipitation en d’autres lieux.

Compte tenu du grand pouvoir calorifique de l’eau, du volume important des océans et de la grande surface de contact entre atmosphère et océans, les masses d’eau océanique ont un puissant effet sur le climat, échangeant et transportant l’énergie. Il existe un couplage mécanique entre l’atmosphère et l’océan, ce dernier joue le rôle fondamental d’échangeur de température et de régulateur du climat. Réciproquement, la variation de certains paramètres atmosphériques, tels que la pression ou la température, peut agir sur la pellicule superficielle des océans et par rétroaction sur les phénomènes climatiques intéressant des zones étendues.

ii. Les grands types de climat.

La répartition des climats sur le globe est essentiellement zonale. De façon assez schématique on peut distinguer de l’équateur aux pôles six zones climatiques :

- Le climat équatorial chaud et humide toute l’année. Les grandes forêts denses toujours vertes y caractérisent les continents. Les températures sont peu fluctuantes avec des variations diurnes supérieures ( 9°C) aux variations annuelles ( 3°C) et les précipitations voisines de 2000 mm/m².

- Le climat tropical avec alternance d’une saison des pluies et d’une saison sèche. Cette dernière dure d’autant plus longtemps que l’on s’éloigne de l’équateur. Les précipitations y sont sous l’influence des alizés et des moussons. On peut distinguer un climat tropical humide (précipitation comprise entre 1300 et 2500 mm/m²) et un climat à saison sèche plus marquée (précipitation comprise entre 500 et 1500 mm/m²).

- Le climat désertique aux pluies exceptionnelles et aux températures élevées. Le climat est en liaison avec des circulations descendantes de l’air. Une faible pluviosité peut conduire à des climats semi-arides (à végétation épineuse).

- Le climat méditerranéen aux étés secs et aux hivers et printemps plus ou moins humides.

- Les climats tempérés qui se divisent en tempéré océanique, sur la façade ouest des continents, aux hivers humides et étés frais, et en tempéré continental aux hivers plus rigoureux et aux été plus chauds.

- Les climats polaires aux très longs hivers froids et secs et aux étés courts.

A ces climats gouvernés par la latitude, on doit ajouter les climats océaniques. Il faut aussi prendre en compte les microclimats locaux. Vue depuis l’espace, notre planète qui n’apparaît pas parfaitement sphérique, révèle une répartition irrégulière et inégale des terres et des mers. Les continents présentent certains traits de relief que l’on ne rencontre sur aucun corps du système solaire.